Кое-кто смеется, когда я вспоминаю про «Золотой век средневековья». Наше представление о средневековье сформировано кинематографом и однобокой и политизированной подачей истории. Однако средневековье — не только чума, инквизиция, нищета и постоянные войны.

Довольно большой период — около 3 столетий — характеризовался небывалым расцветом и экономическим процветанием, которое замалчивается. Миф «о дремучем средневековье» на основе сотен источников впервые развенчал экономист, историк экономики и архитектор евро Лиетар Бернар (много статей из его книг вы найдете в моем блоге). И вот недавно мне попалась еще одна интересная статья, описывающая причины и основы этого процветания (очень коротко описывающая суть того, что в нескольких книгах исследует Лиетар Бернар), от Дукласа Рашкоффа, писателя, автора многих книг — ведущий подкаста Team Human и канала с 85000 подписчиков на Медиум, профессора теории медиа и цифровой экономики.

Зачем я перевожу такие статьи? Очень просто — мир находится в поисках экономической модели пост-капитализма и пост-индустриальной эры, основанной на ископаемом топливе. Так вот — это та самая модель, исторически доказавшая свою устойчивость и эффективность. У нас есть шанс первыми приступить к ее воплощению…

В течение пары столетий процветания, до индустриализации и современной эры бизнес-среда выглядела примерно как Burning Man, знаменитый фестиваль цифровых ремесленников в пустыне.

Крестовые походы открыли новые торговые пути по всей Европе и за ее пределами. Солдаты возвращались из далеких мест после военных кампаний, привозя с собой всевозможные знания новых ремесел, методов строительства и ведения сельского хозяйства.

Они даже скопировали рынок, увиденный на Ближнем Востоке, — базар, где люди могли обмениваться не только товарами, но и идеями, что привело к инновациям в мукомольном деле, производстве и финансах.

Базар представлял собой пиринговую экономику, был чем-то вроде eBay или Etsy, когда отношения между людьми и забота о репутации способствовали лучшему бизнесу. Не было ни посредников, ни центральной площадки для обмена, кроме определенного времени и места расположения самого базара. Совершая покупки и обмен, у людей развивались взаимозависимости и связи, которые, в свою очередь, способствовали улучшению торговли. Это было единое торговое сообщество, в котором транзакции основывались на множестве факторов.

Сделки проводились c помощью местных денег, которые часто обесценивались, если их копить. Рыночные деньги обычно выпускались утром, номинировались в стоимости местного товара (например, буханки хлеба) и «сгорали» в конце рыночного дня, если не были погашены. Не было такого как «сбережения»; деньги были предназначены только для транзакций. Даже такие деньги, которые можно было бы хранить, как квитанции на зерно, со временем обесценивались. Зернохранилища брали оплату за хранение, кроме того, что часть зерна съедали мыши или оно портилось. Так как деньги были ориентированы на оборот, а не на накопление, это способствовало заработкам и процветанию в торговом сообществе.

Качество товаров и услуг контролировалось системой гильдий, которые имелись в каждой из основных профессий. Это имело свои недостатки, поскольку гильдии часто отдавали предпочтение детям своих давних членов и характеризовались не столько конкуренцией среди членов, сколько стабилизацией цен, подготовкой учеников и обменом передовым опытом. Члены гильдии могли принять решение, например, сделать выходной по воскресеньям. Это обеспечивало короткую рабочую неделю для всех участников, не ставя никого в особое положение.

С появлением базара и рыночных денег, ориентированных на обмен, Европа в позднем средневековье пережила один из самых быстрых экономических подъемов в истории. Впервые за много веков экономика росла. Люди хорошо питались, меньше работали и стали вполне здоровыми — и не только по меркам той эпохи, а даже в сравнении с современным населением.

Проблема заключалась в том, что по мере того, как благосостояние купеческого класса росло, аристократия теряла на него влияние. Дворянские семьи веками пользовались преимуществами феодализма, пассивно извлекая прибыль из крестьян, обрабатывавших землю. Однако по мере роста новой торговой экономики все это начало меняться. Когда многие бывшие крестьяне занялись собственным бизнесом, аристократия потеряла свою монополию на создание ценности.

Однако дворяне имели право издавать законы, и в результате через время они обложили базар налогом, разделили гильдии, объявили местную валюту вне закона и даровали монопольные хартии своим фаворитам-торговцам. В обмен на долю в прибыли, короли предоставили определенным предприятиям исключительный контроль над их отраслями. Одноранговая горизонтальная (или «P2P») природа экономики изменилась — не в одночасье, а за пару столетий — на вертикальную экономику, которую мы знаем сегодня.

Вместо производства и торговли ремесленникам приходилось искать работу в одной из официальных монополий. Вместо того, чтобы продавать свои товары, люди теперь продавали свое время. Владельцы бизнеса стали нанимать самых квалифицированных работников. Опытный сапожник требовал высокой оплаты. Иммигранта же, ищущего поденную работу, можно было нанять по дешевке, и легко заменить другим, если он начнет возмущаться условиями и оплатой труда. Но как группа неквалифицированных работников может создать качественный товар? Добро пожаловать в индустриальную эпоху.

То, что мы теперь называем индустриализацией, на самом деле было продолжением усилий аристократии узурпировать рост благосостояния сельских территорий, и достичь его другими средствами. А промышленность была лишь развитием сложности технологических процессов, что требовали меньше навыков от рабочих. Теперь каждый выполнял небольшую часть неквалифицированной работы в производстве товара: вместо готовой обуви, работник за несколько минут обучался выполнять лишь маленькую часть всего процесса.

В долгосрочной перспективе промышленные процессы оказались более эффективными, чем производство мастеровыми. Отчасти потому, что общие затраты скрыты или переложены на других (экстернализированы). Правительство финансирует войны, чтобы получить дешевую нефть и дороги для перевозки товаров массового производства. При этом экологические издержки промышленного сельского хозяйства, уничтожения природной среды и добычи полезных ископаемых платим все мы. Цены могут быть низкими, но скрытые затраты высоки.

Введение монополии на деньги (центральной валюты) дало богатым возможность обогащаться только за счет самих денег. Местную валюту сделали незаконной, а тех, кто ей пользовался — сажали в тюрьму или убивали. Чтобы провести сделку, деньги приходилось взять в центральном казначействе в долг под проценты. Тот факт, что вернуть приходилось больше денег, чем брали взаймы, — это по сей день устанавливает мандат роста современной экономики.

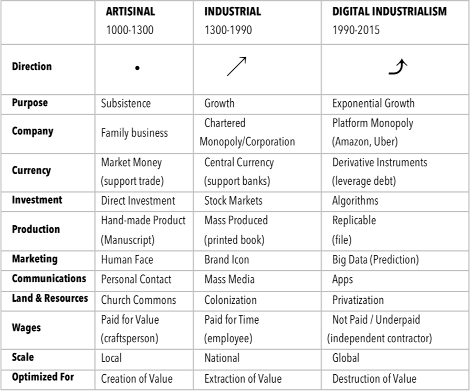

На снимке переход от одноранговых, кустарных экономических ценностей к ценностям и механизмам индустриальной эпохи выглядит примерно так:

Важно отметить, что каждая промышленная инновация уменьшала ценность индивидуального вклада человека. Уникальные товары, такие как рукопись, уступили место механически воспроизводимым, таким как печатная книга. Отношение в товарам через репутацию сделавших их мастеров, заменилось отношением к брендам на упаковке и так далее. Люди теперь оторваны от цепочки создания стоимости. Так было задумано, даже если намерения, стоящие за этим замыслом, сегодня скрыты и забыты. Помните, основной целью индустриализма было подорвать растущий средний класс и его рыночную систему «равный-равному». Купцы и ремесленники создававшие ценности угрожали пассивным доходам аристократии, не делающим никакого вклада в производственную экономику. Цель игры была в том, чтобы убрать независимый человеческий фактор в процессе создания ценности.

Американская революция была восстанием не столько против Англии, сколько против Британской Ост-Индской торговой компании, доминировавшей в торговле в Новом Свете.

Колонисты могли свободно выращивать хлопок, но должны были продавать его компании-монополисту по фиксированным ценам. Затем компания отправила его в Англию, где из него сделали ткань и одежду, которую затем отправляла обратно в Америку, где продавала колонистам. Им самим не разрешалось создавать ценность. Чем сильнее Компания исключала других из процесса создания стоимости, тем крепче была ее монополия и интенсивность эксплуатации.

— пишет профессор, обозреватель и публицист Дуглас Рашкофф, один из моих любимых авторов на Medium.

Разве сейчас глобальная торговля работает по другому? Сегодня все мы — «колонисты» на своей земле, которых эксплуатируют монополисты глобального масштаба…

Эта система работает и по сей день. Она очень эффективна для продвижения колониализма и экспансии. Но ужасна для поддержания устойчивой экономики.

При правильном понимании истории, центральную валюту нужно воспринимать как ядро экономической операционной системы, а корпорации — как программное обеспечение, работающее поверх нее. В некотором смысле это был первый случай, когда правящая элита вышла на рынки «мета-сущностей», используя законы и финансиализацию для контроля над реальными рынками. Сегодня это похоже на «Веб 2.0», когда вместо того, чтобы заниматься реальным бизнесом, вы можете контролировать платформу, которую использует бизнес — в данном случае финансовую экономику.

Экономика, которая раньше была оптимизирована для создания и обмена ценностями, теперь была оптимизирована для ее извлечения.

Дуглас Рашкофф

Про переход от цифровой индустриализации к цифровой децентрализации

В 1990-е годы, с появлением цифровых технологий, многие подумали, что индустриальная система с ее монополиями наконец исчезнет. Мы решили, что у нас появится возможность создавать собственные ценности или даже собственные деньги, так же, как мы проектировали устройства с помощью компьютеров и открывали свои СМИ в интернет. Предполагалось, что сеть децентрализует все процессы, сможет ослабить центральную власть и сделать невозможным монопольный контроль над обменом человеческими ценностями.

Однако вместо этого произошло нечто иное — в сети возникла новая «индустриализация на стероидах». Вместо высокораспределенной цифровой экономики, характеризующейся возрожденной локализацией и предпринимательским духом, мы получили то, что я называю «цифровой индустриализацией».

По сути, мы перешли к индустриальной экономике онлайн. От линейного роста, характерного для ценных бумаг предприятий, к экспоненциальному росту, ожидаемому от деривативов и мета-деривативов. Роли торговца и розничной монополии трансформировались в монополиста платформ, как Amazon или Uber.

Как и все цифровое, при цифровой индустриализации все становится цифровым мета-суррогатом. Подобно тому, как музыка в цифровом ландшафте становится mp3, все в цифровой экономике должно быть представлено в виде символа. Именно это придало экспоненциальное ускорение прежде линейным рынкам.

Земля стала территорией, территория стала собственностью, собственность стала ипотекой, ипотека стала ипотечным деривативом, ипотечные деривативы стали фьючерсом на ипотечные деривативы, которые, в свою очередь, превратились в дефолтные свопы. Ни одно из этих экспоненциальных слоев было бы невозможно без цифрового представления.

Компания становится акцией, а акции — деривативами — потому, что трейдеры в цифровой среде стремятся сократить время и добиться невозможной экспоненциальной прибыли. Они не хотят ждать три месяца до получения прибыли, им нужно прямо сейчас.

И так далее. Эти деривативы и деривативы деривативов гораздо более ликвидные, они способны обеспечить гораздо большую прибыль. Рынок деривативов больше, чем фондовый рынок, который уже намного больше, чем рынок реальный. К 2013 году Нью-Йоркская фондовая биржа была фактически куплена ее биржей деривативов. Мы оказались в ситуации, когда NYSE, которая уже была абстракцией рынка, была поглощена своей собственной абстракцией.

Как сказал бы Маклюэн, прежнее основная сущность становится содержанием новой сущности. Театр стал содержанием телевидения, а телевидение стало содержанием сети. В последовательных абстракциях предыдущий уровень финансиализации финансируется следующим.

Цифровые предприниматели и инвесторы используют тот же сценарий, что они получили от своих промышленных предшественников. Так, Британская Ост-Индская компания, возможно, стала моделью Walmart, «колонизирующая» других регионы, сокращая при этом местных работодателей, вытесняя локальный бизнес, а затем , становясь монопольным работодателем, снижает зарплаты работникам. Так же как Ост-Индская компания получала от короны монопольный мандат, Walmart лоббирует себе юридические преимущества от правительства.

Uber и Amazon тоже лоббируют правительство, но добиваются своей монопольной власти не столько за счет закона, сколько за счет программного кода. Однако всех их объединяет одно — стремление извлечь ценность и истощить рынок. Цифровая компания сама по себе является средой, в которой реализуется эта задача.

Оздоровление окружающей среды и лечение рака по причине отказа корпораций от социальной ответственности, все равно увеличивают ВВП, который является целью базовой операционной системы.

Ирония здесь в том, что предприниматели и инвесторы, которые сейчас «подрывают» рынки с помощью цифрового индустриализации, не имеют представления об операционной системе, лежащей в основе их платформ. Они понимают MacOS и Windows, html и даже Web3, но ведут себя так, как будто совершенно не осведомлены об экономической операционной системе, в которой работают их компании. Стартап без проблем может разрушить традиционную книжную, гостиничную или таксомоторную индустрию, но деньги на свои идеи они берут у очень традиционных источников. Они превращают финансовые монополии Morgan Stanley и JP Morgan в виртуальные оболочки для экспоненциального роста капитала. Адама Ноймана можно считать самым честным из технологических предпринимателей. Он совершенно открыто играл в извращенную игру капитала и бизнеса. А компания была лишь предлогом для увеличения капитала.

Более серьезная проблема цифрового индустриализма заключается в том, что он разоряет ландшафты, в которых он работает. Промышленный корпоративизм тоже всегда был более экстрактивным, чем созидательным. Но в цифровой среде эти компании становятся способными извлечь всю ценность с рынка, истощая его функциональность. Grubhub и Seamless основали настолько могущественные монополии по доставке еды с такой экстремально-низкой маржой, что обычные рестораны больше не могли оставаться в бизнесе. Это плохо для долгосрочных бизнес-целей, но отлично для цифровых компаний, самой целью которых является быстрый рост и выход на уровень «единорога». Монополии платформ — это просто законные монополии с абсолютным контролем и меньшей заботой о последствиях для общества.

Когда мы понимаем суть происходящего через эту призму, появляются возможные альтернативы. Вместо того чтобы удвоить ставку на индустриализацию, нужно развернуться в сторону практического, кооперативного и децентрализованного использования цифровых технологий, что позволило бы восстановить известные нам свойства средневекового рынка. Я не предлагаю вернуться в Средневековье, но важно вернуть одноранговые элементы той экономики, уничтоженные центральной валютой и чартерными монополиями.

Я называю это цифровой децентрализацией, которые Генри Беллок и Г. К. Честертон адаптировали из энциклик папы Льва XIII и папы Пия XI, призывающих к христианско-демократической социальной рыночной экономике. Папа утверждал, что и социализм, и капитализм в равной степени порочны, и вместо этого предлагал стремиться к кооперативам, организациям, принадлежащим их членам, гильдиям и общинам.

Неудивительно, что Папы благосклонно относились к экономическому положению Европы до протестантской реформации и уничтожения церковного достояния. В конце концов, это была эпоха соборов, когда местные жители были настолько богаты, что вкладывали средства в строительство сакральных мест для будущих паломников.

Философии дистрибутизма и субсидиарности пришли из католического социального учения, посвященного искоренению бедности и обеспечению социальной справедливости. Дистрибьютивизм — это просто то, где рабочий владеет средствами производства. Рабочий владеет своими инструментами, или группа рабочих владеет акциями фабрики. В отличие от социализма, где распределять доходы распределяются постфактум, рабочие уже владеют средствами производства и получают прибыль каждый в соответствии со своим вкладом и потребностями.

Второй основной принцип дистрибутивизма, «субсидиарность», требует, чтобы ни один бизнес не рос больше, чем это необходимо для выполнения своей функции. Никакого роста ради роста. Субсидиарность прямо противоположна деструктивности процентной сути центральной валюты, требующей от бизнеса постоянного роста — хотя бы для того, чтобы выплачивать проценты банкирам.

Предположим, пицца Джо отлично работает и приносит стабильную прибыль. Джо готовит вкусную пиццу и обучает подмастерьев этой работе. Если в соседнем городе потребуется пиццерия, Джо не будет расширяться и открывать там еще одну. Вместо этого он возьмет ученицу из этого города и обучит ее этому делу, а потому уже она откроет пиццерию в городе, где она живет. Она платит отработать у Джо в качестве оплаты за свое обучение, но ее ресторан принадлежит только ей.

Джо и сам выигрывает от такого подхода: теперь в соседнем городе есть еще одна пиццерия, и если однажды у него закончится сыр, он может позвонить бывшей ученице и попросить немного из ее запасов, пока к нему не поступит следующая партия. Сети доброй воли и взаимоподдержки приносят пользу всем игрокам, чем конкурентная борьба на выживание.

Эти небольшие предприятия, принадлежащие рабочим, представляют собой виды, предусмотренные анархо-синдикализмом — сеть кооперативов или кибуцев, которые восстанавливают местное личное взаимодействие торговцев. Такие должным образом масштабируемые кустарные промыслы перемещают и регуманизируют рабочее место. Вы стоите рядом со своими коллегами-собственниками, создавая стоимость и управляя компанией, а также получая преимущества от участия в более широкой сети кооперативов — например, в знаменитом примере кооперативов Мондриана. Кооперативы сотрудничают.

В отличие от классической и цифровой индустриализации, разделяющей людей на миллиардеров и работников, предприятия цифровой децентрализации работают более чем в одном масштабе одновременно. Это переход от экспоненциального роста к устойчивому процветанию, описанному Кейт Раворт в Donut Economics. От монополии платформ к платформенному кооперативу. Специализированные цифровые валюты могут способствовать обращению денег в одноранговой экономике, а не извлечению ценности новым классом банкиров.

Инвестирование возвращается к краудфандингу, а маркетинг возвращается к поддающимся проверке свойствам продукта: из чего он состоит, как добываются его ресурсы, в каких условиях труда он производится и что с ним происходит, когда он утилизируется?

Наконец, предприятия с цифровым распределением получают возможность отказаться от ложных целей масштабирования, заменив их ограниченным стратегиям, направленным на процветания сообщест.